Бывает так, что человек чего-то не знает или не видит, но встречаются и такие случаи, когда человек все знает и во всем хорошо разбирается, но сознательно не воспринимает какие-то реалии политики или вообще окружающего нас мира. Во многом тут играют свою роль и определенные стереотипы, которые так или иначе свойственны нам всем. Это касается в первую очередь некоторых политических аналитиков и политологов нашего северного соседа – России. Эти люди довольно грамотные и информированные, по той причине, что многие из них вышли, как говорится, из шинели советских пропагандистских систем, когда пресса и вообще вся журналистика довольно много значила, в отличие от сегодняшнего дня.

На днях прочел статью о геополитике Центрально-азиатского региона («Большая игра для срединной Центральной Азии», www.ng.ru.). Автор (Станислав Притчин, кандидат исторических наук) в этом довольно сложном и обширном регионе идентифицировал три геополитических вектора: Пекин, Вашингтон и Москва. При этом он почему-то не замечает еще один геополитический указатель – Анкару, хотя пару десятков лет назад «турецкая полоса» была любимой и наиболее часто встречаемой темой во всех российских аналитических изданиях.

Да, по сравнению с предыдущими тремя геополитическими векторами, Анкара не очень-то сильно выделяется из этой довольно густо окрашенной политической палитры, относительно причины этого мы еще приведем пару аргументов.

Но сперва о первых трех векторах. Понятно, что Поднебесную в этом регионе привлекают не только еще неосвоенные рынки, и даже не то, что этот регион граничит с уйгурским сепаратистским регионом Китая – нет, Пекин одержим своей идеей «Один пояс, один путь», которая заменит и восстановит исторический Шелковый путь, но уже с новыми коммуникационными средствами и технологиями.

Что касается США, для них Центральная Азия есть выход к Афганистану и Китаю. Думается, что только это одно предложение передает всю суть геополитических устремлений США в этом регионе. Кроме того, начиная со второй половины прошлого века США были воистину сверхдержавой, и не только на словах. Все глобальные проекты реализовывались под непосредственной опекой Штатов, которые считают, что и геоэкономический проект последнего тысячелетия, т.е. только что упомянутый исторический Шелковый Путь, также может и даже должен быть реализован с согласия и благословения США.

Наконец, наступил чред и нашего северного соседа – России. Заметим, что Центральная Азия сперва входила в состав царской России, а потом уже советской России, поэтому Кремль даже теоретически не допускал и теперь почти не допускает мысли о том, что этот регион может выйти из-под его контроля, хотя в 80-ые годы прошлого века, т.е. в разгар перестройки, великий российский писатель А. Солженицын называл этот регион «подбрюшным грузом» для своей страны.

Конечно, российские политики, военные и дипломаты так не думали, но почти до прихода к власти В.Путина они не уделяли особого внимания этому региону, наверное, появление тут западного геополитического влияния, даже американских военных баз стали результатом именно этого невнимания, можно сказать, равнодушия.

Между тем были небольшие тревоги относительно того, что образовавшуюся тут геополитическую пустоту со временем заполнит Турция. В первые годы так и было: лидеры государств этого региона в поисках очередного «старшего брата» обратили свои взоры к Анкаре, но тут же выяснилось, что у последней нет ни желания, ни возможностей стать кому-то «старшим братом», тем более выражать политическую поддержку авторитарным режимам Центральной Азии.

В результате наступил, как говорится, «ледниковый период» в отношениях этих стран с Турцией. Только в последние годы наступила оттепель: уже функционирует Тюркский Совет, есть организация по культурным связам и политике – Тюрксой и т.д.

Но в политическом плане эти страны и теперь в большей степени находятся на стороне России, нежели Турции. Поэтому российские геостратеги, как уже заметили чуть выше, даже теоретически не допускают альтернативные сценарии. И в каком-то смысле они правы: чем больше регион будет оставаться за пределами идеологического влияния Запада, так и будет.

Даже поверить трудно: во время товузских событий Грузия не пропустила военные грузы для Армении через свою территорию. Но центрально-азиатские лидеры даже не утрудили себя тем, чтобы хоть как-то поинтересоваться: «В каких целях использует их воздушное пространство Россия?» Но понятно, что вечно так не будет.

Во-первых, наступит день, когда отношения с другими государствами будут определять сами народы.

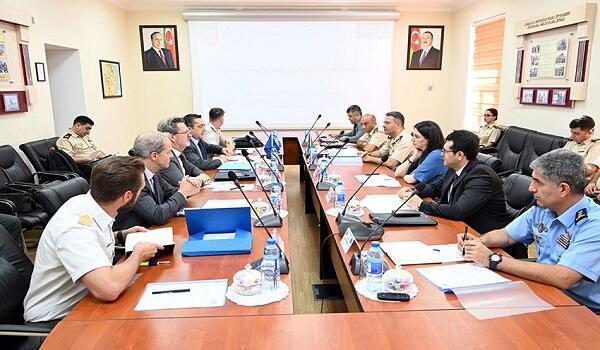

Во-вторых, Центральная Азия уже также находится в фокусе внимания европейских стран и структур, в первую очередь, конечно, ЕС. Иногда озвучиваются мысли о том, что разрабатываются и программы для стран Средней или Центральной Азии – это будут проекты, схожие с известной Программой Восточного партнерства.

В-третьих, что касается перспективной роли Турции в этом регионе, если даже Анкара будет совсем бездействовать в этом направлении, все равно поиски этнокультурной идентификации народов этого региона направят их в сторону Турции. Поэтому остается напомнить нашему российскому коллеге только такой факт, что в реальной жизни двуглавых орлов не бывают…